Governo Bolsonaro omitiu vulnerabilidade indígena na pandemia

Ministério da Saúde censurou a apresentação de resultados do estudo Epicovid, que apontava a população indígena urbana como a mais vulnerável.

Publicado 19/07/2021 19:37

A população indígena de contexto urbano é o grupo mais vulnerável no Brasil à infecção de Covid-19 e tem 2,25 vezes mais chances de contrair o vírus do que os brancos. Está à frente inclusive da população negra, que fica 1,49 vezes mais exposta ao risco. Os dados foram apontados no primeiro grande estudo brasileiro sobre a prevalência da doença por etnia e raça, o Epicovid, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Entre os entrevistados em 133 municípios brasileiros, 1.219 se declararam indígenas.

Esta pesquisa chegou a ser contratada pelo Ministério da Saúde para orientar a política de combate à pandemia. Foi até divulgada em 2 de julho de 2020, em coletiva à imprensa, já sob a gestão do general Eduardo Pazuello.

O Epicovid voltou à tona em 24 de junho deste ano com o depoimento na CPI da Covid do epidemiologista Pedro Hallal, coordenador do estudo. Diante dos senadores, Hallal confirmou que, em 2020, a apresentação de resultados do levantamento sofreu censura, minutos antes da divulgação. O governo federal vetou justamente um dos slides (lâmina da apresentação) do estudo que mostrava quais são os grupos mais vulneráveis na pandemia, entre eles o indígena em primeiro plano.

Dias depois, em outra coletiva à imprensa, Pazuello afirmou que o Ministério da Saúde não tinha mais interesse em financiar o Epicovid. Alegou dificuldade em “transferir o raciocínio para fazer uma triangulação das ideias para efeito de Brasil como um todo”. Na ocasião, Hallal já dava entrevistas a veículos de comunicação bastante críticas à condução da pandemia pelo governo Bolsonaro.

O maior problema não foi a censura, mas a omissão que se seguiu, já que o governo Bolsonaro jamais se mobilizou para proteger os mais vulneráveis da pandemia. O Epicovid serviria justamente para indicar a prioridade das prioridades. “É indicador de que os indígenas deveriam ter um olhar diferenciado para proteção”, destaca o professor e epidemiologista da UFPel Bernardo Horta, pesquisador premiado e um dos responsáveis com Hallal e outros médicos pelo estudo.

Embora a pesquisa tenha sido quantitativa, Horta acredita que a vulnerabilidade identificada tenha relação com questões estruturais, como a moradia, e o acesso à informação sobre meios de prevenção, além de outros fatores como o genético.

O epidemiologista lembrou ainda que os grupos de maior vulnerabilidade geralmente são também os que registram mais óbitos. Esse foi um dos motivos para a criação de prioridades nas políticas de proteção, adotadas por estados e municípios, mas ignorada por Pazuello e Bolsonaro.

A pesquisa, segundo Horta, foi feita na primeira onda da pandemia, de 14 a 21 de maio, de 4 a 7 de junho e de 21 a 24 de junho de 2020. Em três décadas de medicina, o epidemiologista afirma que nunca viu algo na dimensão da Covid-19. A crise sanitária que mais se assemelha é a gripe espanhola ocorrida há mais de 100 anos.

Para Hallal, o governo do presidente Jair Bolsonaro foi omisso. “E essa omissão causou a morte de muitos brasileiros”, disse à Amazônia Real. À CPI, Hallal já havia estimado que 400 mil óbitos por Covid-19 poderiam ter sido evitados, dos mais de 500 mil já registrados no país.

Ao contrário de outros estudos sorológicos, que detectam os anticorpos totais, capazes de revelar se a pessoa tivera contato prévio com o Sars-CoV-2 ou se já fora vacinada, o projeto do Epicovid procurou avaliar a imunidade celular e níveis de anticorpos neutralizantes. Em termos científicos, o estudo da UFPel detecta a proporção de moléculas que é capaz de neutralizar a ação do vírus. O que o Epicovid inovou foi em mostrar que populações de baixa ou média renda tendem a ter menores produções de anticorpos neutralizantes e imunidade celular, e isso deveria ser orientador de qualquer política pública séria.

Identidade apagada

A liderança Vanda Ortega, indígena do povo Witoto e moradora da capital amazonense, Manaus , diz que “os parentes” [modo como os indígenas referem-se entre si] são vítimas da marginalização e são atingidos pelo apartheid social e econômico.

“Vivem em condições sanitárias e alimentar precárias, por estarem fora do nosso território onde se planta e colhe, onde não são reconhecidos como indígenas e não têm território”, diz ela.

Vanda Ortega foi a primeira amazonense vacinada contra a Covid-19, em janeiro de 2021. No entanto, sua imunização aconteceu porque ela é profissional de saúde (técnica em enfermagem), não por ser indígena, já que é considerada de “contexto urbano” e não tem cobertura da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde. Assim como ela, pelo menos 35 mil indígenas, que vivem na capital amazonense não receberam atendimento diferenciado das autoridades de saúde municipal, estadual e federal. Os números são estimados pela Coordenação das Organizações dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (Copime).

“Diante desses aspectos, essa vulnerabilidade é gigantesca, porque sem o território não há vida, nem cultura, identidade, saúde e alimentação para esse povo. Para nós é negado o direito de viver fora do território. E essa vulnerabilidade se intensifica uma vez que não se reconhece sua identidade”, avalia Witoto.

Nas cidades, o sentimento, segundo Vanda Ortega, é o de que indígenas são invasores. “Somos considerados tudo que não presta pela sociedade. O Estado se acha no direito de não prestar assistência porque ele diz ao mesmo tempo que não nos reconhece. Se é índio, a Sesai [Secretaria Especial de Saúde Indígena] é que cuida, mas nós estamos na cidade. Então, quem tem que cuidar é o Estado e o município. E nesse embrulho todo, quem sofre somos nós”, critica Witoto.

Ao não seguir as orientações do Epicovid, a pesquisa da UFPel, o governo deixou de priorizar as populações de etnias não aldeadas e mesmo as instituições de defesa dos direitos indígenas ficaram sem saber do grau dessa vulnerabilidade.

“Quando estamos em nossos territórios, mesmo diante das ameaças, as florestas e os rios onde podemos plantar e pescar nos protegem. E na cidade não. E quando esse corpo não está nutrido adequadamente, a probabilidade de adoecer é muito maior”, lembra Witoto. Ela lembra que apesar de haver uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Justiça Federal, o Estado do Amazonas ainda não vacinou esses povos na capital nos grupos prioritários.

“Por que a nossa insistência que tem que ser vacinado enquanto indígena? Porque quando acessamos as campanhas que estão em massas não é mapeado como indígena. Não se mapeia a identidade desses povos porque aí não tem como pedir políticas públicas para eles.”

Manaus é a capital emblemática da pandemia da Covid-19. A cidade passou por duas grandes ondas da pandemia. A população indígena da cidade nunca recebeu atendimento diferenciado. O alto índice de contágios também não foi contabilizado pelas autoridades públicas.

Proteção nas aldeias

O cacique Kumaré Txicao, de 43 anos, do povo Ikpeng, na aldeia Moygu, que fica no Alto Xingu, no Mato Grosso, acredita que os indígenas considerados aldeados estão mais seguros nesse momento do que os que vivem em contexto urbano. Em sua aldeia, não há estrada para a cidade. O acesso se dá somente por via aérea ou 8 horas de barco. “As pessoas, quando vão para cidade, (no retorno) ficam de quarentena no posto da Funai, a uns mil metros da aldeia. Esses cuidados, esses protocolos, que dão segurança aos indígenas que estão na aldeia”, explica Kumaré.

Na aldeia de Kumaré, nenhum indígena morreu de Covid-19, embora 80% da comunidade tenha testado positivo. Depois da primeira onda e com os protocolos na localidade, segundo ele, não houve uma segunda onda.

Kumaré poderia estar mais tranquilo. No entanto, tem três filhos que deixaram a aldeia e nenhum deles está vacinado. Um faz faculdade em São Paulo e dois moram com a mãe, em Canarana (a 469 quilômetros de Cuiabá).

“O medo é muito grande. Não me sinto bem na aldeia, distante deles, de vez em quando venho à cidade visitá-los. Estão tomando muitos cuidados de distanciamento, usando máscara, também não saem muito na rua, não recebem visita, são orientações que passo para eles, por enquanto estão seguindo e estão bem graças a Deus”, diz Kumaré.

‘Projeto genocida’

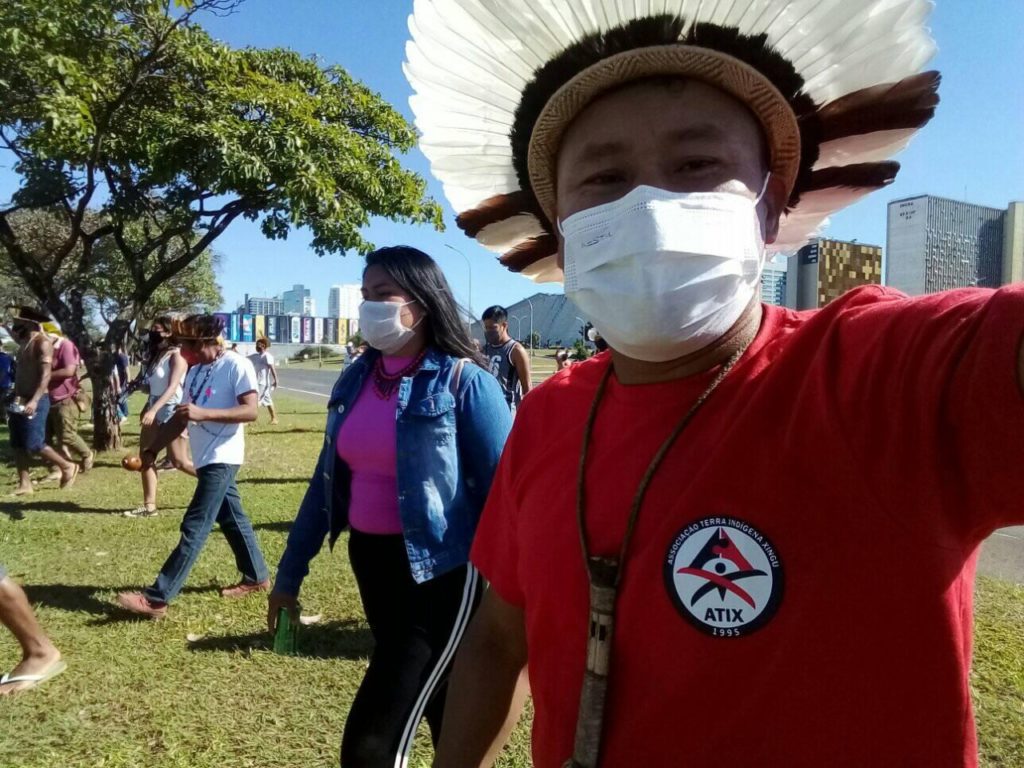

(Foto Reprodução Facebook)

O indígena do povo Terena Eriki Miller Paiva, da Terra Indígena Taunay, no Mato Grosso do Sul, não vê surpresa na omissão do Epicovid pelo Ministério da Saúde. Erick é membro do Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).

“A campanha de Bolsonaro é firmada contra os povos indígenas. Ele sobe nas pesquisas quando diz que no governo dele não teria um centímetro de terra indígena demarcada. Desde o primeiro momento então mostrou o que seria para a população indígena: um governo genocida. E ele está comprovando isso”, afirma Erick. “Nunca nos enganou, tanto que o movimento indígena lutou arduamente contra a vitória dele – que veio infelizmente – porque sabíamos o risco disso, porque ele nos colocou como inimigos.”

Eriki, que tem 23 anos, vive entre a aldeia e a capital Campo Grande, onde estuda Direito, sua segunda graduação; já é formado em Biologia. Não tem certeza se pegou Covid-19. Sentiu sintomas leves, que passaram muito rápido e não conseguiu testar. Superou.

“Agradeço a Ualalapi, que é nosso Deus, nosso criador, que me protegeu, porque não podia parar por 14 dias. Estava na barreira sanitária, fabriquei máscaras em casa, com outras pessoas, para doar a minha comunidade. Então não poderia cair, senão outras pessoas cairiam comigo”, lembra. Mas outros parentes não resistiram.

A sua pequena aldeia perdeu um líder, o cacique Josué Miguel Francisco, além de mais de cerca de 25 indígenas. E Erick nem consegue lembrar dos que contraíram o vírus.

A TI Taunay não é demarcada e a princípio não haveria vacinação nem na aldeia. Mas o Ministério Público interveio e a imunização foi realizada. Eriki já tomou duas doses, porém lamenta a negligência do governo para com os indígenas urbanos.

“Um indígena que sai da aldeia não deixa de ser o que é. Nosso pertencimento não é definido por onde moramos. Um português que chegou ao Brasil, em 1500, não passou a ser brasileiro. Não virou um nativo. Não é por saírmos da aldeia para cidade que vamos deixar de ser indígenas”, lembra Erick. “Nosso pertencimento é definido pelo nosso sangue, pela nossa linhagem, história, vivência e cultura. E ninguém pode tirá-los de nós, nem negar essa identidade que a gente carrega.”

A hora de denunciar

Angela Kaxuyana, da direção da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), reforça que “o governo (de Bolsonaro) não é só omisso, mas tem um projeto que tenta apagar, prejudicar e afetar diretamente a vida das populações indígenas. E isso é muito mais grave do que ser omisso ou ser indiferente à situação dos povos indígenas, porque coloca em pauta uma tentativa de genocídio”.

De acordo com a liderança, as políticas públicas deixaram de chegar nos territórios indígenas ou para os indígenas de contexto urbano “não porque alguém por acidente esqueceu”, diz. “É que tem um curso intencional de genocídio, faz parte do pacote de violação dos nossos direitos. Uma tentativa de varrer a existência dos povos indígenas”, explica ela.

Mas Angela Kaxuyana afirma que essa agressão não vai ficar por isso mesmo. “A resposta que os indígenas têm manifestado à altura é justamente não se calar diante dessa violação”, diz. As entidades de defesa dos povos indígenas podem levar essa denúncia a instâncias internacionais, por meio da imprensa e de órgãos de direitos humanos.

Esta reportagem é apoiada pela Open Society Foundations dentro do projeto “Marcas da Covid-19 na Amazônia”