Pequenas histórias de vírus, cientistas e ciência

Mais um capitulo de cientistas pouco celebrados, que descobriram novos e minúsculos patógenos, deixando seu legado para a luta contra o novo coronavírus em 2020.

Publicado 03/12/2020 20:18

A minha formação como pesquisador foi em boa medida em uma área de pesquisa que emergira uns 20 anos antes e naquela segunda metade da década de 1980 já se consolidava. Uma coisa fascinante na temática (que se chama heteroestruturas de semicondutores, mas isso não vem ao caso) era a possibilidade de construir em laboratório o que até então eram apenas exemplos e exercícios simplificados nos manuais de Mecânica Quântica. Nessa época de formação, ouvi uma palestra de um gentleman da área, Emilio Méndez, que concluiu sua exposição citando um dos grandes físicos do século passado, Eugene Wigner (1902-1995): “Cada geração precisa redescobrir a Mecânica Quântica”. O aforismo sempre me fascinou e relembro-o amiúde nesses mais de 30 anos, desde que o ouvi pela primeira vez. É importante fazer a ressalva de que as tais coisas quânticas de hoje, do sal às curas, não estão incluídas nas redescobertas imaginadas por Wigner. Com o tempo comecei a intuir de que, além da Mecânica Quântica, a redescoberta valeria para outras áreas das Ciências, incluindo suas Filosofia e Sociologia. Talvez seja importante não só para as gerações, aludidas na frase lembrada por Emilio Méndez, que coletivamente se debruçam sobre o conhecimento, mas também como exercício individual. Sempre é bom revisitar e redescobrir a ciência, como agora, através da curiosidade despertada pela pandemia que enfrentamos em 2020.

Assim, detendo-me em histórias relembradas pela imprensa e costurando com buscas (checadas) pela Wikipédia, pode-se formular a pergunta: quando é que pesquisar vírus virou uma disciplina ou área acadêmica?

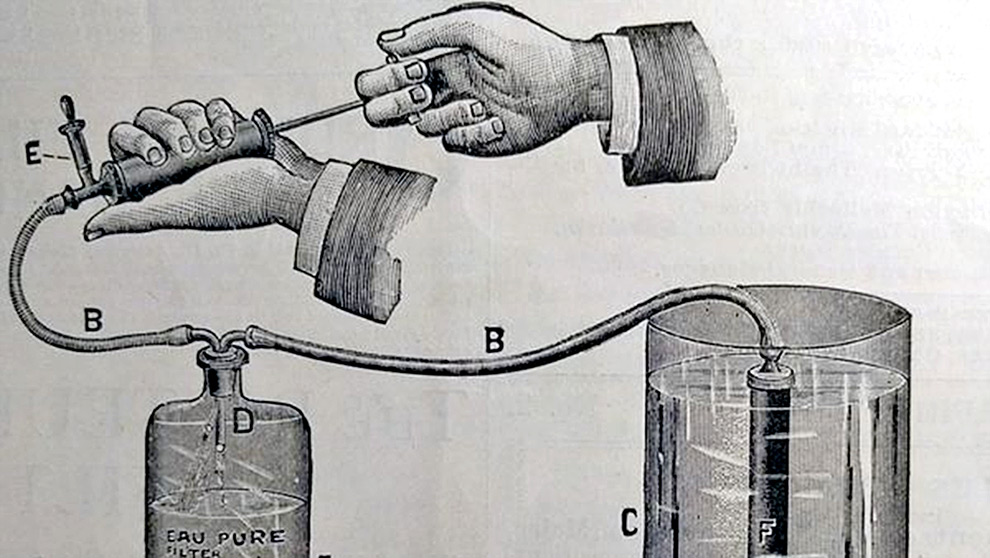

Pois voltemos ao século XIX, época em que a Teoria Microbiana da Doenças, de Louis Pasteur, surgiu e se consolidou. Charles Chamberland desenvolveu um filtro (de porcelana), com poros entre 0,1 e 1 mícron de diâmetro, que filtravam praticamente todas as bactérias. Isso foi em 1884. A invenção muitas vezes leva o nome de Pasteur também, pois Chamberland trabalhava com ele. Uma das doenças em moda na época era em plantas, causada pelo que hoje conhecemos como vírus mosaico do tabaco. Em 1892 o biólogo russo Dmitri Ivanovsky usou o filtro de Chamberland para filtrar extratos de folhas infectadas e descobriu que filtrado continuava infectado. Seria uma toxina? Em 1898 o holandês Martinus Beijerinck repetiu o experimento, e convenceu-se de que estaríamos diante de um novo patógeno, que se multiplicava em células. Mas qual sua natureza? Ele acreditava que se tratava de um líquido e não de partículas. Mas a primeira pista de que existiriam partículas menores do que as bactérias estava lançada. A ciência avança aos poucos.

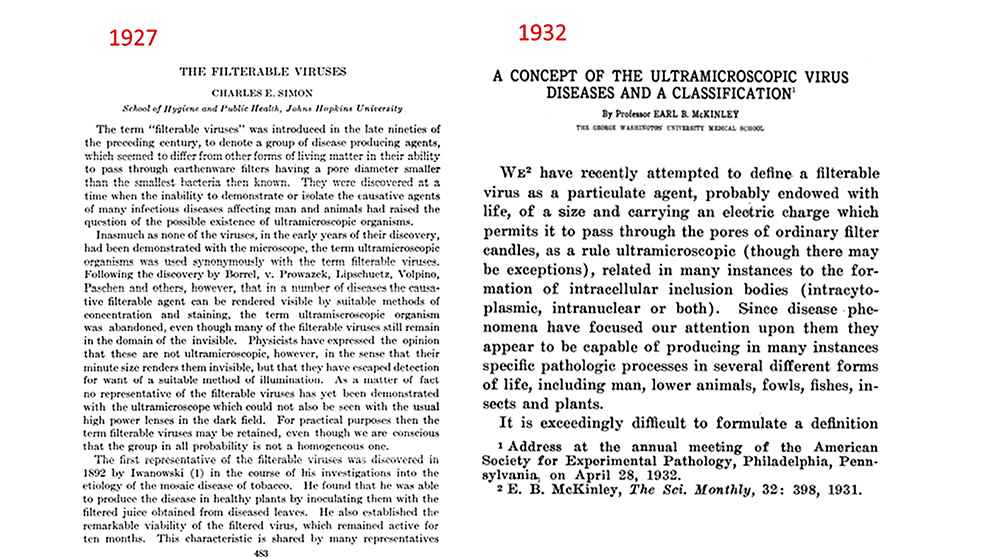

Na virada do século XIX para o passado, os cientistas dispunham apenas de um filtro e os “agentes (ou vírus) filtráveis” eram identificados assim: se o líquido filtrado pelo dispositivo criado por Chamberland ainda fosse ativo, então o causador da doença seria um “agente filtrável” e não uma bactéria. A ideia de que o agente filtrável fosse constituído por partículas foi ganhando força, mas cadê a imagem e estrutura dessa partícula para confirmar a hipótese? A nomenclatura passou de “vírus filtrável” para “vírus ultramicroscópico”. A ultramicroscopia da época (não era o microscópio eletrônico ainda) era uma técnica especial, que identificava com sucesso as chamadas partículas coloidais (de mesmo tamanho dos vírus, às vezes), não teve sucesso em detectar o vírus e o artigo de Charles Simon de 1927, já no seu título, propõe que esses agentes não detectados voltassem a se chamar vírus filtráveis. Já o artigo de Earl McKinley em 1932 volta a chamar o elusivo agente de “vírus ultramicroscópico” e abre o artigo com uma definição tentativa, aliás o título já anuncia a proposta de um “conceito para vírus ultramicroscópico e sua classificação”.

“Nós recentemente tentamos definir um vírus filtrável como um agente particulado, provavelmente dotado de vida, com um tamanho e com uma carga elétrica que permitissem que passasse através dos poros de um filtro ordinário, como regra ultramicroscópico (embora talvez existam exceções), relacionado muitas vezes à formação de corpos intracelulares”.

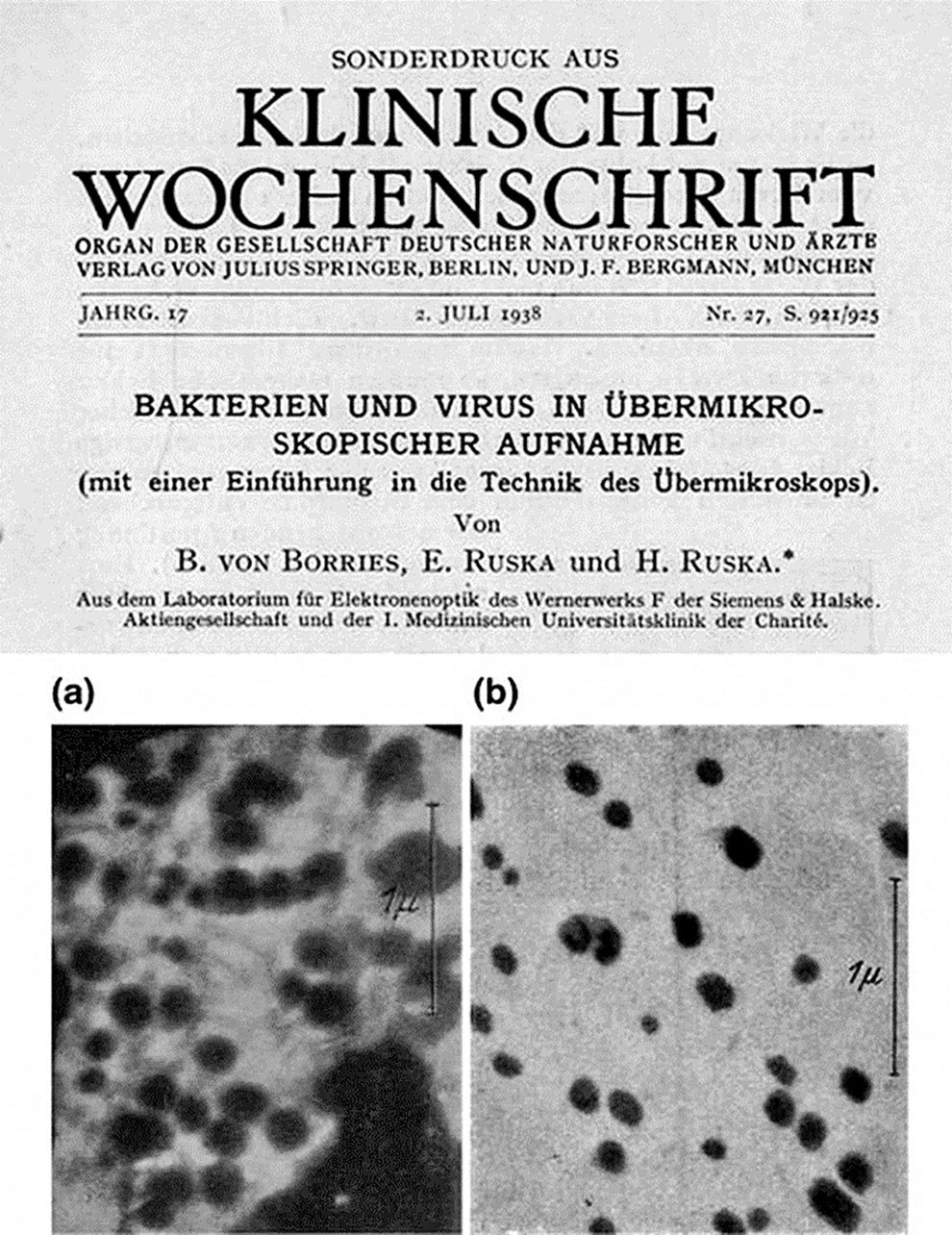

No entanto, como seriam esses vírus? Como validar o conceito? A resposta ainda tardou alguns anos e veio no artigo de B. von Borries e os irmãos Ernst (1906-1988) e Helmut (1908-1973) Ruska. O irmão mais velho foi um dos inventores do Microscópio Eletrônico, em 1931, e viveu o suficiente para dividir o prêmio Nobel de Física de 1986 pelo feito. O irmão mais novo, meio esquecido, foi o pioneiro na aplicação do instrumento à Biologia. E, assim, em 1938, publicam o primeiro artigo com imagens de um vírus, definitivamente uma partícula e não um líquido. Nessa época, o que hoje conhecemos por microscópio eletrônico era então chamado de “über microscópio”, que vai além do “ultra”.

Em 1938 havia então quase todos os critérios para que o estudo dos vírus fosse reconhecido como uma disciplina científica: grupos de pesquisa, objeto de estudo, conceitos e técnicas próprios e, provavelmente tema de alguma cadeira nos departamentos das universidades. Mas segundo o artigo de Armin Krishnan, “O que são disciplinas acadêmicas?”[I], faltaria a institucionalização: congressos e revistas especializadas dedicadas ao assunto. Congressos eu não sei, mas a primeira revista dedicada exclusivamente aos vírus veio na rabeira das imagens dos irmãos Ruska. Era a “Archiv fur die gesamte Virusforschung” (Arquivo para a pesquisa geral sobre vírus, em uma tradução livre), que em 1975 passou a ser a “Archives of Virology”[II]. O primeiro número, de fevereiro de 1939, fecha com um artigo do trio de autores do artigo do ano anterior, von Borries e os irmãos Ruska; “O significado da ‘übermicroscopia’ para a pesquisa de vírus”. Em 1939, portanto, segundo critérios posteriores, o “estudo de vírus” passa a ser virologia.

Entre os primeiros vírus fotografados às vésperas da Segunda Guerra Mundial estava o da Varíola. Quase 30 anos depois, foi a vez do primeiro dos sete que compõem o grupo dos coronavirus, que recebem esse nome pela aparência de coroa, observada nos “übermicroscópios” da década de 1960. E assim, quando se viu pelo microscópio eletrônico o sétimo vírus desse grupo, o Sars-Cov-2, que paralisa o planeta humano em 2020, a história de June Almeida (1930-2007), a primeira a ver aquele vírus coroa, espalhou-se também pelo mundo. June era filha de família humilde e não pode seguir sua formação além do ensino médio aos 16 anos. Mas adora ciências e conseguiu um emprego de técnica de laboratório. A curiosidade e intuição levaram-na a aprender mais informalmente, lendo e conversando entre as práticas rotineiras de laboratório. Passou a ser coautora de artigos científicos. No início alguns torciam o nariz – inclusão sempre enfrenta resistência, mas a ciência só agradece, quando ela acontece -, mas acabou recebendo seu doutorado, sem ensino superior, sem exame de seleção, sem projeto de agências de financiamento, sem cumprir créditos. Em 2020, sua técnica de microscopia foi a utilizada em Wuhan para flagrar a estrutura do vírus responsável pela Covid-19. Curiosamente, seu primeiro artigo sobre esse tipo de vírus foi rejeitado, com o veredito do parecerista: “são apenas imagens ruins de influenza”[III]

É justamente o vírus da influenza, da devastadora pandemia de 1918-1920, a chamada Gripe Espanhola, tão relembrada 100 anos depois, que levou a uma das mais longas jornadas de busca, espera e motivação na ciência. Outra história que ganhou o mundo por causa da atual pandemia, resumida aqui.

Não se sabe como a pandemia chegou à pequena comunidade de Brewig Mission no Alaska. Mas em apenas uma semana de novembro de 1918, 72 dos 80 habitantes estavam mortos e enterrados no solo permanente gelado. Algum tempo depois, pandemia passou, mas o que a causou?

Em 1951 o jovem doutorando sueco Johan Hultin soube da triste história que se passou no Alaska e pediu permissão para desenterrar os corpos. Se o solo é permanente gelado, quem sabe assim ele conseguiria uma amostra do vírus. Coletou amostras e a longa viagem de volta com essa amostra foi uma aventura em si. Não conseguiu isolar o vírus com as técnicas de então. Já aposentado, em 1997, leu um artigo na Science, que relatava o sequenciamento de parte do vírus, a partir de uma amostra preservada de outro infectado. Hultin escreveu para Jeffery Taubenberg (coautor do artigo na Science), contando sua história. Instigado, Hultin pagou do bolso nova excursão ao Alaska em 1998. Dessa vez, as amostras retiradas de um corpo gelado possibilitaram desvendar completamente o H1N1. E com isso ter vacinas contra seus descendentes. A foto em preto e branco é de Hultin em 1951 e a colorida é dele também, em 1998[IV]

A frase de Eugene Wigner parece ser mais necessária agora do que em sua época; precisamos sempre redescobrir a ciência, como ela funciona, suas múltiplas facetas de formação, seus valores e as histórias de cientistas que se tornam grandes, mas às vezes escondidos, até que são finalmente descobertos, como aquelas vítimas da pequena aldeia do Alaska.

Peter Schulz foi professor do Instituto de Física “Gleb Wataghin” (IFGW) da Unicamp durante 20 anos. Atualmente é professor titular da Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da Unicamp, em Limeira. Além de artigos em periódicos especializados em Física e Cienciometria, dedica-se à divulgação científica e ao estudo de aspectos da interdisciplinaridade. Publicou o livro “A encruzilhada da nanotecnologia – inovação, tecnologia e riscos” (Vieira & Lent, 2009) e foi curador da exposição “Tão longe, tão perto – as telecomunicações e a sociedade”, no Museu de Arte Brasileira – FAAP, São Paulo (2010).

[I]http://eprints.ncrm.ac.uk/783/1/what_are_academic_disciplines.pdf

[II]https://www.springer.com/journal/705

[III]https://www.bbc.com/news/uk-scotland-52278716

[IV]https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/reconstruction-1918-virus.html

Publicado no Jornal da Unicamp